В современной офисной жизни за каждым из нас тянется невидимый цифровой след. Системы фиксируют, когда вы вошли в сеть, сколько времени двигали мышкой и с какого устройства работаете. Все это обычно остается за кадром — пока однажды не всплывает в виде новой функции. Так произошло с Microsoft Teams: теперь программа может сама определять, где вы — в офисе или нет. Без вашего участия, просто по Wi–Fi.

Если раньше нужно было вручную поставить статус «в офисе» или «дома», то с декабря Teams будет делать это сам. Проверит, подключен ли ваш ноутбук к корпоративной сети — и выставит нужный статус. По замыслу Microsoft — все ради удобства: планировать встречи, бронировать переговорные комнаты, учитывать реальную заполняемость офиса. Но сотрудники смотрят на это иначе: контроль становится фоном — привычным, почти незаметным, но все более плотным.

Мышка двигается — значит работает

Когда началась пандемия и все ушли на удаленку, многие компании просто поверили своим людям. Но вместе с этим вырос спрос на программы, которые позволяют наблюдать за сотрудниками онлайн. Они умеют делать скриншоты, считать клики, засекать паузы, анализировать «активность». В логистике и доставке добавились GPS–трекеры, камеры, таймеры маршрутов.

Естественно, появились и способы обхода: специальные гаджеты («джигглеры») незаметно шевелят курсор, Wi–Fi дома можно переименовать в «офисный», чтобы система «подумала», что вы на рабочем месте. Но теперь все это в прошлом. Новая функция сверяет реальные сетевые подключения — и все хитрости становятся бесполезными. Teams, который раньше был просто рабочим чатом, превращается в цифровой турникет: впустил, отметил, записал.

В США эту функцию уже окрестили «режимом стукача». Звучит резко, но сути не меняет: теперь не только коллега, но и программа знает, где вы.

Важнее не результат, а зеленый огонек

Опрос Owl Labs за 2024 год показал: почти треть немецких работников уже сталкивались с цифровым мониторингом на работе. Причем компании объясняют это заботой о безопасности и повышении эффективности. Но более 50 % сотрудников признаются — если контроль усилится, они подумают об уходе.

Почему? Потому что оценки теперь зависят не столько от результата, сколько от видимой активности: двигается мышка, открыт чат, статус «в сети» — значит, все хорошо. Даже если человек реально работает, но делает это в своем ритме, он может показаться «подозрительным». Особенно это бьет по удаленным сотрудникам. Формально ты дома, но каждый шаг фиксируется. Даже простая надпись «не в офисе» может восприниматься как тревожный сигнал: где он, почему не пришел?

Закон не всегда успевает

С юридической точки зрения контроль вроде бы ограничен. Европейский регламент (DSGVO) требует, чтобы данные собирались только с четкой целью и обязательно с согласия человека. В компаниях, где есть рабочий совет (Betriebsrat), любые меры слежки должны обсуждаться отдельно.

Но на практике все часто сводится к галочке в корпоративном письме. Теоретически можно отказаться — а по факту? Кто рискнет пойти против «обязательной политики»? Юристы, например Йенс Узебах из Кёльна, предупреждают: постоянное наблюдение без причины может быть незаконным. Особенно если данные хранятся годами или используются для выговоров и наказаний.

Германия уже обсуждает специальный закон о защите данных работников. Он должен четко прописать границы: что можно, а что нет. Параллельно в ЕС принят закон об ИИ (AI Act), который вводит строгие нормы для систем наблюдения за людьми. Но пока юристы спорят о формулировках, новые функции в Teams и других сервисах уже включаются по умолчанию.

Атмосфера наблюдения

Главная проблема — не в законах, а в ощущениях. Там, где контроль становится привычкой, атмосфера меняется. Люди начинают работать не на результат, а на то, чтобы казаться занятыми. Главное — не «выпасть» из онлайн–статистики, не исчезнуть из поля зрения. Это выматывает, вызывает стресс и выгорание.

Для креативных и самостоятельных сотрудников — особенно тяжело. Инициатива уходит, появляется осторожность, страх ошибиться. В офисе все проще: ты виден, ты «реален». А те, кто на удаленке, невольно попадают в серую зону — «вроде работает, но мы не уверены».

Где заканчивается контроль

Сама по себе функция Teams — не злодей. Но это еще один шаг в сторону мира, где за нами наблюдают не люди, а алгоритмы. Где важно не то, что ты сделал, а то, как это отображается в системе.

Цифровой начальник уже здесь. Он не кричит и не делает замечаний. Он просто фиксирует — молча. И вопрос теперь не в том, увидит ли он, где мы сидим. А в том, согласны ли мы отдавать ему каждый свой день — по минутам, по кликам, по статусу в мессенджере.

Об этом говорит Германия:

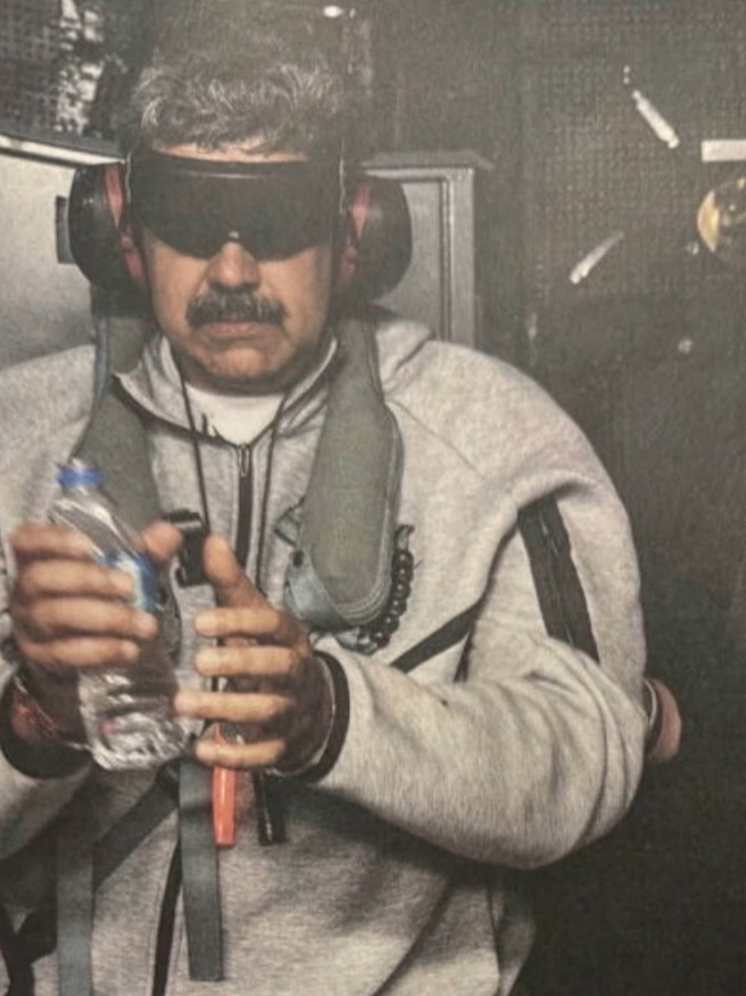

Германия — Тревожность и очки: шлем вместо кушетки. Доктор Пиксель и борьба с паникой — как виртуальная реальность врывается в кабинет психотерапевта

Германия — Тепло по расчету: одна квитанция — и минус ползарплаты. Миллионам квартиросъемщиков прилетают такие доплаты, что хочется «выключить зиму»

Германия — Работа на три месяца. Почему выход из Bürgergeld все чаще превращается в «дверь–вертушку»

Германия — 26 к 26 — между Мерцем и протестом. Как растущая усталость от правительства подталкивает избирателей в объятия радикалов

Германия — Ночь, трамвай, тревога. Почему почти половина немцев больше не чувствует себя в безопасности в общественных пространствах

Германия — Дети на дотации. Маленькие заложники большого государства: каждый четвертый ребенок — на пособии

Германия — Ставка на сталь: пошлины, субсидии, энерготарифы. Feralpi, Thyssenkrupp и тысячи рабочих ждут, спасут ли политики промышленность?

Германия — Билет в будущее до 2030–го? 63 евро за «все включено»: проездной превращается в роскошь для своих. Дешевая мобильность ушла в отпуск

Германия — Инфаркт по соседству с ночником. Что показало исследование почти 90 000 человек: почему даже слабый свет в спальне бьет по сосудам

Германия — Город в заложниках рецидивиста. 200 преступлений, ноль последствий — полиция лишь считает эпизоды

Германия — Schufa помнит. Всегда?. Как один старый долг может лишить вас шанса на нормальную жизнь

Германия — Газ без надбавки, но с осадком. Почему отмена платы за хранилища облегчает счета, но обостряет споры о климате и справедливости